Mit der Pironet AG, Köln wurde ein komponentenbasiertes Shopssystem

realisiert. Die elektronische Unterstützung von Marktvorgängen durch

Software-Systeme ist das Ziel von Electronic Commerce. Marktvorgänge umfassen

die Verkaufsförderung, Verkaufsdurchführung, Distribution und

Verkaufsnachbereitung für Produkte und Dienstleistungen. Die Erfolgspotientiale von Electronic

Commerce liegen in der Kostenreduzierung, Zeiteinsparung und Qualitätssteigerung.

Electronic Commerce-Systeme (ECS) verwenden unterschiedliche Techniken, um

Marktvorgänge für bestimmte Zielgruppen elektronisch zu unterstützen, z.B.

wird der

EDI-Standard eingesetzt, um im Rahmen von Marktvorgängen Bestellungen und

Lieferungen zwischen Unternehmen zu unterstützen. Für die Marktvorgänge

Verkaufsförderung und Verkaufdurchführung werden

Shopsysteme eingesetzt, die

die Techniken und Dienste des Internets (WWW, FTP, SMTP) nutzen. Shopsysteme

sind eine besondere Klasse von Electronic Commerce-Systemen für eine spezielle

Zielgruppe. Die Zielgruppe dieser Shopsysteme, die von Unternehmen in ihrer

Rolle als EC-Anbieter eingesetzt werden, sind hierbei Privatpersonen als

EC-Kunden, die über eine Internetanbindung verfügen. In diesem Projekt wurde

ein Shopsystem als eine Ausprägung eines Electronic Commerce-Systems

entwickelt. Besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf der Konzeption der EC-Engine.

Die EC-Engine dient als Komponente eines EC-Systems zur Steuerung des gesamten

Ablaufs innerhalb des EC-Systems und zur Kontrolle der Kommunkation mit der

EC-Zahlungskomponente und dem EC-Anbieterzugang. Die Komponente

EC-Anbieterzugang des EC-Systems als Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem

des EC-Anbieters regelt den Zugriff auf die angebotenen Produkte. Der Zugriff

auf verschiedene Zahlungstransaktionssysteme zur Durchführung von

elektronischen Zahlungen wird durch die EC-Zahlungskomponente des EC-Systems

geregelt.

Shopsysteme eingesetzt, die

die Techniken und Dienste des Internets (WWW, FTP, SMTP) nutzen. Shopsysteme

sind eine besondere Klasse von Electronic Commerce-Systemen für eine spezielle

Zielgruppe. Die Zielgruppe dieser Shopsysteme, die von Unternehmen in ihrer

Rolle als EC-Anbieter eingesetzt werden, sind hierbei Privatpersonen als

EC-Kunden, die über eine Internetanbindung verfügen. In diesem Projekt wurde

ein Shopsystem als eine Ausprägung eines Electronic Commerce-Systems

entwickelt. Besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf der Konzeption der EC-Engine.

Die EC-Engine dient als Komponente eines EC-Systems zur Steuerung des gesamten

Ablaufs innerhalb des EC-Systems und zur Kontrolle der Kommunkation mit der

EC-Zahlungskomponente und dem EC-Anbieterzugang. Die Komponente

EC-Anbieterzugang des EC-Systems als Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem

des EC-Anbieters regelt den Zugriff auf die angebotenen Produkte. Der Zugriff

auf verschiedene Zahlungstransaktionssysteme zur Durchführung von

elektronischen Zahlungen wird durch die EC-Zahlungskomponente des EC-Systems

geregelt.

In einem Projekt mit der Firma COSA Solutions GmbH, Pullheim wurde die

Anwendung von Groupware- und Internetkonzepten für Workflow-Management-System

untersucht. Die Akzeptanz von Workflow-Management-Systemen (WfMS) bei

ihrer Einführung in Unternehmen hängt von mehreren Faktoren ab. Diese Faktoren

sind maßgeblich durch unterschiedliche Personengruppen geprägt. Während das

Management eines Unternehmens primär Rationalisierungspotentiale und

Investitionsschutzaspekte hinsichtlich existierender Anwendungssysteme

betrachtet, ist für die Mitarbeiter eines Unternehmens, die das WfMS nutzen

sollen, die Benutzungsoberfläche von Bedeutung. Je vertrauter die

Benutzungsoberfläche für den Anwender ist, desto weniger Akzeptanzprobleme

treten auf. Die Benutzungsoberfläche wird entscheidend geprägt durch den

Workflow-Client eines WfMS, der die Schnittstelle zur Workflow-Engine eines WfMS

bildet. Für Entwickler und Anbieter eines WfMS besteht daher die Notwendigkeit, durch Schnittstellen sein

System offen zu gestalten und Möglichkeiten für Erweiterungen und

Integrationen zu bieten. WfMS können mit Groupware-Systemen oder anderen

Workflow-Management-Systemen integriert oder durch Internet-Anwendungen

erweitert werden. Neben der Erweiterung der Funktionalität des WfMS ist auch

immer die Vereinheitlichung der Benutzungsoberfläche ein Ziel dieser Massnahmen.

Je nach Art und Ziel der Integration oder Erweiterung müssen verschiedenen

Techniken angewandt werden; JAVA und RMI um Internet-Anwendungen zu integrieren

oder Realisierung der Spezifikation der Schnittstelle 4 der WfMC, um

Interoperabilität zwischen WfMS zu gewährleisten. Um ein WfMS mit

Groupware-Systemen von Microsoft zu integrieren, bietet sich der Einsatz von (D)COM/ActiveX-Komponenten

an. Viele Anwendungen im Microsoft-Umfeld sind durch Anwendung dieser

Komponententechnik (Componentware) entstanden, z.B. das Groupware-System MS

Outlook, das Business Office System MS Office. Als Integrationsbasis des COSA

Workflow-Management-Systems wird von der Fa. COSA die objektorientierte und

modulare Programmierschnittstelle Softlink entwickelt. Diese

Programmierschnittstelle wird je nach Art und Weise der angestrebten Integration

um weitere Softlink-Module ergänzt. Diesem Projekt wurde durch den Einsatz von

(D)COM/ActiveX-Komponenten das WfMS Cosa Workflow ™ der Fa. COSA Solutions GmbH durch die

prototypische Realisierung eines weiteren Softlink Moduls (Softlink Application

Logic ActiveX) erweitert.

Akzeptanzprobleme

treten auf. Die Benutzungsoberfläche wird entscheidend geprägt durch den

Workflow-Client eines WfMS, der die Schnittstelle zur Workflow-Engine eines WfMS

bildet. Für Entwickler und Anbieter eines WfMS besteht daher die Notwendigkeit, durch Schnittstellen sein

System offen zu gestalten und Möglichkeiten für Erweiterungen und

Integrationen zu bieten. WfMS können mit Groupware-Systemen oder anderen

Workflow-Management-Systemen integriert oder durch Internet-Anwendungen

erweitert werden. Neben der Erweiterung der Funktionalität des WfMS ist auch

immer die Vereinheitlichung der Benutzungsoberfläche ein Ziel dieser Massnahmen.

Je nach Art und Ziel der Integration oder Erweiterung müssen verschiedenen

Techniken angewandt werden; JAVA und RMI um Internet-Anwendungen zu integrieren

oder Realisierung der Spezifikation der Schnittstelle 4 der WfMC, um

Interoperabilität zwischen WfMS zu gewährleisten. Um ein WfMS mit

Groupware-Systemen von Microsoft zu integrieren, bietet sich der Einsatz von (D)COM/ActiveX-Komponenten

an. Viele Anwendungen im Microsoft-Umfeld sind durch Anwendung dieser

Komponententechnik (Componentware) entstanden, z.B. das Groupware-System MS

Outlook, das Business Office System MS Office. Als Integrationsbasis des COSA

Workflow-Management-Systems wird von der Fa. COSA die objektorientierte und

modulare Programmierschnittstelle Softlink entwickelt. Diese

Programmierschnittstelle wird je nach Art und Weise der angestrebten Integration

um weitere Softlink-Module ergänzt. Diesem Projekt wurde durch den Einsatz von

(D)COM/ActiveX-Komponenten das WfMS Cosa Workflow ™ der Fa. COSA Solutions GmbH durch die

prototypische Realisierung eines weiteren Softlink Moduls (Softlink Application

Logic ActiveX) erweitert.

Die Betrachtung von Content-Managementsystemen

und deren Einsetzbarkeit für

Electronic Commerce war Gegenstand eines weiteren Projekts mit der Firma Pironet

AG in Köln. Die Verwaltung von Daten (kaufmännische Daten, Produktionsdaten, etc.) in

einem Unternehmen erfolgt durch Datenbankmanagementsysteme (DBMS). Neuere

DBMS erlauben auch die Verwaltung und Archivierung von größeren komplexeren

Daten, sog. Dokumente. Diese Dokumente können Ton, Bilder (Stand- oder

Videobilder), d.h. im weitesten Sinne Multimedia-Dokumente, sein.

Eine besondere Rolle bei den kaufmännischen Unternehmensdaten spielen die

Daten, die für das Marketing und den Vertrieb von besonderer Bedeutung sind.

Dies sind im besonderen Maße Multimedia-Dokumente (Produkt-Flyer,

Unternehmensfolien, Handbücher,...).

Durch die Benutzung der Internet-Technolgie (Browser, WWW-Client/-Server,

HTML, CGI, JAVA,...) können Anwendungssysteme in unternehmensweiten

Intranets realisiert werden, um allen Mitarbeitern eines Unternehmens

standortübergreifend Unternehmensdaten zur Verfügung zu stellen.

Es besteht aber nicht nur die Notwendigkeit auf die aktuellen Daten

zuzugreifen, sondern auch neuere Daten durch Aktualisierung zur Verfügung zu

stellen. Beides soll durch das Anwendungssystem

mit einer einfachen

einheitlichen Benutzungsschnittstelle erfolgen. Die Strukturierung der Daten

zu logischen Einheiten (Handbüchern bestehend aus Kapitel, etc.), jedoch

transparent von der physikalischen Speicherung, soll ebenfalls durch das

Anwendungssystem möglich sein. Hierbei sind durch das Anwendungssystem Rollen- und Rechtekonzepte zu

berücksichtigen, denn nicht jeder Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe eines

Unternehmens darf/soll auf alle Daten zugreifen (lesen bzw. schreiben).

Ebenso können die Daten eine besondere Gültigkeit haben (bis ... oder ab

...). In diesem Projekt ist das Ziel, ein Vergleich von existierenden

markrelevanten Anwendungssystemen, sogenannten Content-Managementsystemen

durchzuführen. Der Vergleich umfaßt die funktionalen und die

nichtfunktionalen Aspekte dieser Systeme. Bei der Betrachtung der

nichtfunktionalen Aspekte werden die Eigenschaften Benutzungsoberfläche,

Architektur, Interoperabilität, Integrationsfähigkeit, etc. aus

software-technischer Sicht.

mit einer einfachen

einheitlichen Benutzungsschnittstelle erfolgen. Die Strukturierung der Daten

zu logischen Einheiten (Handbüchern bestehend aus Kapitel, etc.), jedoch

transparent von der physikalischen Speicherung, soll ebenfalls durch das

Anwendungssystem möglich sein. Hierbei sind durch das Anwendungssystem Rollen- und Rechtekonzepte zu

berücksichtigen, denn nicht jeder Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe eines

Unternehmens darf/soll auf alle Daten zugreifen (lesen bzw. schreiben).

Ebenso können die Daten eine besondere Gültigkeit haben (bis ... oder ab

...). In diesem Projekt ist das Ziel, ein Vergleich von existierenden

markrelevanten Anwendungssystemen, sogenannten Content-Managementsystemen

durchzuführen. Der Vergleich umfaßt die funktionalen und die

nichtfunktionalen Aspekte dieser Systeme. Bei der Betrachtung der

nichtfunktionalen Aspekte werden die Eigenschaften Benutzungsoberfläche,

Architektur, Interoperabilität, Integrationsfähigkeit, etc. aus

software-technischer Sicht.

Electronic Commerce im Bereich der Administration (A2C) war Gegenstand eines

Projekts, welches zusammen mit der Kreisparkasse Recklinghausen und der

Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale des Kreises Recklinghausen (GKD)

durchgeführt wurde. Hierbei wurde die Unterstützung von vorgelagerten

Bürgerdienste durch neue Medien konzipiert und realisiert. Unter dem Begriff der Bürgerdienste werden alle von einer Kommune für ihre Bürger erbrachten Dienstleistungen verstanden. Beispiele dafür sind die Ausstellung eines Personalausweises,

die Bearbeitung eines Antrages auf Sozialhilfe oder die Ermittlung bei ruhestörendem Lärm.

Diese Bürgerdienste werden in einer Kommune von Ämtern erbracht, wobei die Zuständigkeiten je nach Kommune unterschiedlich sein können. Für die oben genannten Beispiele sind in der Stadt

Dortmund das Einwohnermeldeamt, das Sozialamt bzw. das Umweltamt zuständig. Darüber hinaus gibt es weitere

Dienstleistungen, die aus der Sicht des Bürgers von ähnlicher Art sind, z.B. die Zulassung eines Kraftfahrzeugs. Zuständig dafür ist das

Straßenverkehrsamt. Dieses ist allerdings nicht auf der kommunalen, sondern auf staatlicher Ebene organisiert.

Einige typische Situationen im Leben von Bürgern machen die Inanspruchname eines Dienstes oder mehrerer Dienste einer öffentlichen Verwaltung nötig. Solche Situationen sollen als

Lebensumstand bezeichnet werden. Ergänzend dazu sei der Begriff Anliegen eingeführt, worunter ein Wunsch eines Bürgers gegenüber einer öffentlichen Verwaltung verstanden werden soll.

Die oben angeführten Beispiele vermögen bereits einige Probleme, die Bürger mit Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen haben, anzudeuten. Im Folgenden seien einige potenzielle Probleme aus Sicht eines Bürgers aufgezählt:

- Für verschiedene Anliegen eines Bürgers muss er möglicherweise verschiedene Ämter aufsuchen. Diese

befinden sich potenziell an verschiedenen Orten.

- Verschiedene Ämter haben potenziell auch verschiedene Öffnungszeiten.

- Zur Bearbeitung etlicher Anliegen ist das Vorbringen spezieller Dokumente durch den Bürger zwingend erforderlich.

- In Ämtern werden die eintreffenden Bürger der Reihe nach bedient, so dass potenziell lange Wartezeiten entstehen können.

- Aus einigen Lebensumständen resultiert für den Bürger die Pflicht, einen oder mehrere Bürgerdienste in Anspruch nehmen zu müssen. Diese Tatsache ist ihm allerdings nicht immer bekannt.

- Die Inanspruchname von Bürgerdiensten ist häufig mit dem Bearbeiten von Formularen verbunden. Häufig wirkt ihre Komplexität abschreckend und verursacht Fehler beim Ausfüllen durch den Bürger.

Die genannten Probleme sind auch den Kommunen bekannt. Die Lösung wird in mehr

Bürgerorientierung gesehen. Dazu müssen die Dienstleistungen selbst und die Art ihrer Offerierung an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet werden. Auf die Dienstleistung selbst kann in der Regel nur wenig Einfluss genommen werden, da sie meist aus gesetzlichen Vorgaben resultiert. So bleibt also nur die Art der Offerierung als veränderbare Komponente übrig. Ein möglicher Weg zum Erfolg kann die Vorverlagerung sein.

Unter Vorverlagerung eines Bürgerdienstes wird die Offerierung des Dienstes außerhalb des Ortes der Erbringung verstanden. Wie bereits oben erläutert wurde, werden Bürgerdienste von Ämtern der Kommune erbracht, wobei dies auf der

juristischen Zuständigkeit basiert. Durch verschiedene Arten der Vorverlagerung können jeweils einige der oben genannten Probleme behoben werden. Zur Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten zur Vorverlagerung von Bürgerdiensten scheint eine Klassifizierung selbiger nützlich zu sein. Neben anderen lassen sich die beiden folgenden Unterscheidungsmerkmale aufstellen:

Die genannten Probleme sind auch den Kommunen bekannt. Die Lösung wird in mehr

Bürgerorientierung gesehen. Dazu müssen die Dienstleistungen selbst und die Art ihrer Offerierung an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet werden. Auf die Dienstleistung selbst kann in der Regel nur wenig Einfluss genommen werden, da sie meist aus gesetzlichen Vorgaben resultiert. So bleibt also nur die Art der Offerierung als veränderbare Komponente übrig. Ein möglicher Weg zum Erfolg kann die Vorverlagerung sein.

Unter Vorverlagerung eines Bürgerdienstes wird die Offerierung des Dienstes außerhalb des Ortes der Erbringung verstanden. Wie bereits oben erläutert wurde, werden Bürgerdienste von Ämtern der Kommune erbracht, wobei dies auf der

juristischen Zuständigkeit basiert. Durch verschiedene Arten der Vorverlagerung können jeweils einige der oben genannten Probleme behoben werden. Zur Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten zur Vorverlagerung von Bürgerdiensten scheint eine Klassifizierung selbiger nützlich zu sein. Neben anderen lassen sich die beiden folgenden Unterscheidungsmerkmale aufstellen:

- Es sind verschiedene Stufen der Vorverlagerung denkbar. Hier soll zwischen einer 1-stufigen und einer 2-stufigen Vorverlagerung unterschieden werden. Unter einer 1-stufigen Vorverlagerung soll die unmittelbare Offerierung der speziell vom Bürger gewünschten Dienstleistung außerhalb des zuständigen Amtes verstanden werden. Im Unterschied dazu soll bei einer 2-stufigen Vorverlagerung eine mittelbare Offerierung ausreichen und den Anbietern auch die Offerierung vieler verschiedenartiger Dienstleistungen zugestanden werden

- Es lässt sich unterscheiden, wie weit die Dienstleistung an den Bürger herangetragen wird. Die schwächste Form ist, dass der Bürger sich zum Ort der Offerierung hin bewegen muss und selber die Initiative ergreifen muss. Der nächste Schritt ist die Offerierung in der Umgebung des Bürgers nachdem er aktiv geworden ist. Als ein weiterer Schritt kann die automatische Offerierung einer Dienstleistung gegenüber einem Bürger in seiner Umgebung verstanden werden.

Auf die detaillierte Beschreibung aller Zugangsmedien sei verzichtet, allerdings sollen einige prägnante Beispiele angeführt werden:

- Rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit seines Personalausweises könnte der Bürger mit Hilfe eines von der EDV-Anlage des Einwohnermeldeamtes automatisch generierten Briefes über diesen Sachverhalt benachrichtigt werden mit der Bitte auf dem Dokument eine Unterschrift zu leisten, die Anschrift zu kontrollieren und dieses Dokument samt Passfoto dem Amt zurückzusenden. Bei Fertigstellung des Ausweises würde der Bürger wieder benachrichtigt und könnte ihn im Amt, nach Sichtkontrolle und Einzug des alten Ausweises, abholen. Ein solches Vorgehen ist heute allerdings noch nicht üblich.

- Für einige spezielle Anliegen gibt es bereits heute "`mobile Behördendienste"'. Ein Beispiel ist ein Dienstleister, der die Anmeldung eines Kfz übernimmt. Der Dienstleister nimmt seinem Kunden die nötigen Behördengänge ab. Ein solches Vorgehen ist auch für viele Bürgerdienste denkbar.

- Populär ist zur Zeit die Einrichtung eines "Bürgerbüros". Dabei handelt es sich um ein bürgerfreundlich orientiertes Büro, welches verschiedene Bürgerdienste, potenziell solche aus dem Zuständigkeitsbereich verschiedener Ämter, anbietet.

- Eine Weiterentwicklung des Bürgerbüros wäre ein Service-Center. Gemeint ist damit eine von privater Hand betriebene Einrichtung, die nicht ausschließlich Bürgerdienste anbietet. Zur Zeit verhindern juristische Rahmenbedingungen ein solches Center.

- Neue Wege könnten durch die Vorverlagerung auf die Neuen Medien und Multifunktionsterminal (MFT) gegangen werden. Möglichkeiten dazu und Erläuterungen der Begriffe sollen im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden.

Die Vorverlagerung von Bürgerdiensten auf Neue Medien ist für die meisten Behörden noch keine Selbstverständlichkeit.

Ein wichtiges Argument für ein Zugangsmedium zur Vorverlagerung ist seine Verbreitung, da die meisten Bürgerdienste von einer breiten Masse der Bevölkerung in Anspruch genommen werden sollen oder gar müssen. Dieses Kriterium wird vom

WWW zunehmend mehr erfüllt. Um auch die noch nicht mit einem Internet-Zugang ausgestatteten Bürger ebenfalls unabhängig von Öffnungszeiten erreichen zu können, stellen Multifunktionsterminals (MFT), häufig auch Kioske genannt, eine attraktive Alternative dar. Es handelt sich um Geräte, die in öffentlich zugänglichen Bereichen aufgestellt werden und somit potenziell jedermann zur Verfügung stehen.

"Die Verbreitung von Kiosken im öffentlichen Stadtraum hat in den letzten Jahren zugenommen: Banken, Arbeitsämter, Einwohnermeldeämter etc. bieten spezielle Funktionalitäten auf den Kiosken

an."

Über die technische Ausstattung solcher Geräte lässt sich keine allgemeingültige Aussage machen, da es unterschiedlichste Ausführungen verschiedener Hersteller am Markt gibt.

Shopsysteme eingesetzt, die

die Techniken und Dienste des Internets (WWW, FTP, SMTP) nutzen. Shopsysteme

sind eine besondere Klasse von Electronic Commerce-Systemen für eine spezielle

Zielgruppe. Die Zielgruppe dieser Shopsysteme, die von Unternehmen in ihrer

Rolle als EC-Anbieter eingesetzt werden, sind hierbei Privatpersonen als

EC-Kunden, die über eine Internetanbindung verfügen. In diesem Projekt wurde

ein Shopsystem als eine Ausprägung eines Electronic Commerce-Systems

entwickelt. Besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf der Konzeption der EC-Engine.

Die EC-Engine dient als Komponente eines EC-Systems zur Steuerung des gesamten

Ablaufs innerhalb des EC-Systems und zur Kontrolle der Kommunkation mit der

EC-Zahlungskomponente und dem EC-Anbieterzugang. Die Komponente

EC-Anbieterzugang des EC-Systems als Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem

des EC-Anbieters regelt den Zugriff auf die angebotenen Produkte. Der Zugriff

auf verschiedene Zahlungstransaktionssysteme zur Durchführung von

elektronischen Zahlungen wird durch die EC-Zahlungskomponente des EC-Systems

geregelt.

Shopsysteme eingesetzt, die

die Techniken und Dienste des Internets (WWW, FTP, SMTP) nutzen. Shopsysteme

sind eine besondere Klasse von Electronic Commerce-Systemen für eine spezielle

Zielgruppe. Die Zielgruppe dieser Shopsysteme, die von Unternehmen in ihrer

Rolle als EC-Anbieter eingesetzt werden, sind hierbei Privatpersonen als

EC-Kunden, die über eine Internetanbindung verfügen. In diesem Projekt wurde

ein Shopsystem als eine Ausprägung eines Electronic Commerce-Systems

entwickelt. Besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf der Konzeption der EC-Engine.

Die EC-Engine dient als Komponente eines EC-Systems zur Steuerung des gesamten

Ablaufs innerhalb des EC-Systems und zur Kontrolle der Kommunkation mit der

EC-Zahlungskomponente und dem EC-Anbieterzugang. Die Komponente

EC-Anbieterzugang des EC-Systems als Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem

des EC-Anbieters regelt den Zugriff auf die angebotenen Produkte. Der Zugriff

auf verschiedene Zahlungstransaktionssysteme zur Durchführung von

elektronischen Zahlungen wird durch die EC-Zahlungskomponente des EC-Systems

geregelt.

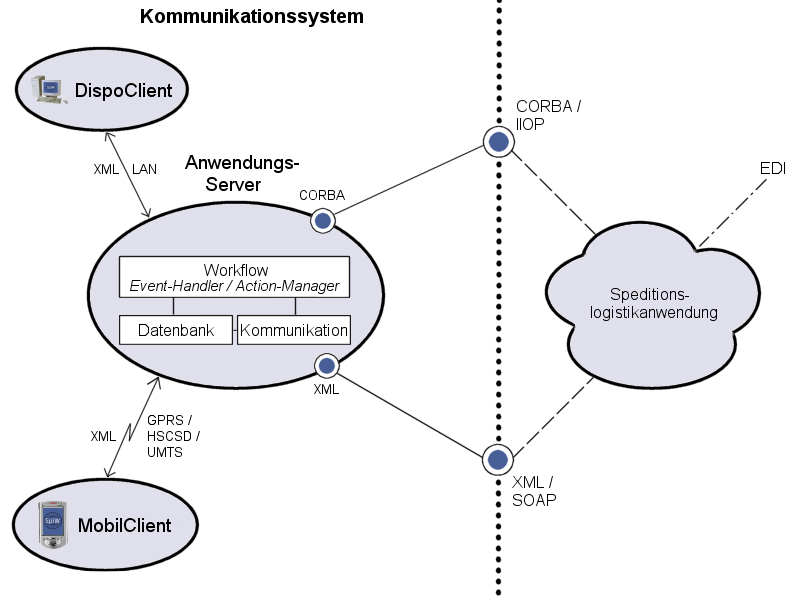

Die Entwicklung dieses Kommunikationssystems erfolgt in

diesem Verbundprojekt interdisziplinär, d.h. verschiedene akademische und

industrielle Partner mit unterschiedlicher fachlicher Qualifikation arbeiten an

speziellen Aspekten und an der Lösung von spezifischen Problemen.

Die Entwicklung dieses Kommunikationssystems erfolgt in

diesem Verbundprojekt interdisziplinär, d.h. verschiedene akademische und

industrielle Partner mit unterschiedlicher fachlicher Qualifikation arbeiten an

speziellen Aspekten und an der Lösung von spezifischen Problemen.

Akzeptanzprobleme

treten auf. Die Benutzungsoberfläche wird entscheidend geprägt durch den

Workflow-Client eines WfMS, der die Schnittstelle zur Workflow-Engine eines WfMS

bildet. Für Entwickler und Anbieter eines WfMS besteht daher die Notwendigkeit, durch Schnittstellen sein

System offen zu gestalten und Möglichkeiten für Erweiterungen und

Integrationen zu bieten. WfMS können mit Groupware-Systemen oder anderen

Workflow-Management-Systemen integriert oder durch Internet-Anwendungen

erweitert werden. Neben der Erweiterung der Funktionalität des WfMS ist auch

immer die Vereinheitlichung der Benutzungsoberfläche ein Ziel dieser Massnahmen.

Je nach Art und Ziel der Integration oder Erweiterung müssen verschiedenen

Techniken angewandt werden; JAVA und RMI um Internet-Anwendungen zu integrieren

oder Realisierung der Spezifikation der Schnittstelle 4 der WfMC, um

Interoperabilität zwischen WfMS zu gewährleisten. Um ein WfMS mit

Groupware-Systemen von Microsoft zu integrieren, bietet sich der Einsatz von (D)COM/ActiveX-Komponenten

an. Viele Anwendungen im Microsoft-Umfeld sind durch Anwendung dieser

Komponententechnik (Componentware) entstanden, z.B. das Groupware-System MS

Outlook, das Business Office System MS Office. Als Integrationsbasis des COSA

Workflow-Management-Systems wird von der Fa. COSA die objektorientierte und

modulare Programmierschnittstelle Softlink entwickelt. Diese

Programmierschnittstelle wird je nach Art und Weise der angestrebten Integration

um weitere Softlink-Module ergänzt. Diesem Projekt wurde durch den Einsatz von

(D)COM/ActiveX-Komponenten das WfMS Cosa Workflow ™ der Fa. COSA Solutions GmbH durch die

prototypische Realisierung eines weiteren Softlink Moduls (Softlink Application

Logic ActiveX) erweitert.

Akzeptanzprobleme

treten auf. Die Benutzungsoberfläche wird entscheidend geprägt durch den

Workflow-Client eines WfMS, der die Schnittstelle zur Workflow-Engine eines WfMS

bildet. Für Entwickler und Anbieter eines WfMS besteht daher die Notwendigkeit, durch Schnittstellen sein

System offen zu gestalten und Möglichkeiten für Erweiterungen und

Integrationen zu bieten. WfMS können mit Groupware-Systemen oder anderen

Workflow-Management-Systemen integriert oder durch Internet-Anwendungen

erweitert werden. Neben der Erweiterung der Funktionalität des WfMS ist auch

immer die Vereinheitlichung der Benutzungsoberfläche ein Ziel dieser Massnahmen.

Je nach Art und Ziel der Integration oder Erweiterung müssen verschiedenen

Techniken angewandt werden; JAVA und RMI um Internet-Anwendungen zu integrieren

oder Realisierung der Spezifikation der Schnittstelle 4 der WfMC, um

Interoperabilität zwischen WfMS zu gewährleisten. Um ein WfMS mit

Groupware-Systemen von Microsoft zu integrieren, bietet sich der Einsatz von (D)COM/ActiveX-Komponenten

an. Viele Anwendungen im Microsoft-Umfeld sind durch Anwendung dieser

Komponententechnik (Componentware) entstanden, z.B. das Groupware-System MS

Outlook, das Business Office System MS Office. Als Integrationsbasis des COSA

Workflow-Management-Systems wird von der Fa. COSA die objektorientierte und

modulare Programmierschnittstelle Softlink entwickelt. Diese

Programmierschnittstelle wird je nach Art und Weise der angestrebten Integration

um weitere Softlink-Module ergänzt. Diesem Projekt wurde durch den Einsatz von

(D)COM/ActiveX-Komponenten das WfMS Cosa Workflow ™ der Fa. COSA Solutions GmbH durch die

prototypische Realisierung eines weiteren Softlink Moduls (Softlink Application

Logic ActiveX) erweitert.

mit einer einfachen

einheitlichen Benutzungsschnittstelle erfolgen. Die Strukturierung der Daten

zu logischen Einheiten (Handbüchern bestehend aus Kapitel, etc.), jedoch

transparent von der physikalischen Speicherung, soll ebenfalls durch das

Anwendungssystem möglich sein. Hierbei sind durch das Anwendungssystem Rollen- und Rechtekonzepte zu

berücksichtigen, denn nicht jeder Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe eines

Unternehmens darf/soll auf alle Daten zugreifen (lesen bzw. schreiben).

Ebenso können die Daten eine besondere Gültigkeit haben (bis ... oder ab

...). In diesem Projekt ist das Ziel, ein Vergleich von existierenden

markrelevanten Anwendungssystemen, sogenannten Content-Managementsystemen

durchzuführen. Der Vergleich umfaßt die funktionalen und die

nichtfunktionalen Aspekte dieser Systeme. Bei der Betrachtung der

nichtfunktionalen Aspekte werden die Eigenschaften Benutzungsoberfläche,

Architektur, Interoperabilität, Integrationsfähigkeit, etc. aus

software-technischer Sicht.

mit einer einfachen

einheitlichen Benutzungsschnittstelle erfolgen. Die Strukturierung der Daten

zu logischen Einheiten (Handbüchern bestehend aus Kapitel, etc.), jedoch

transparent von der physikalischen Speicherung, soll ebenfalls durch das

Anwendungssystem möglich sein. Hierbei sind durch das Anwendungssystem Rollen- und Rechtekonzepte zu

berücksichtigen, denn nicht jeder Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe eines

Unternehmens darf/soll auf alle Daten zugreifen (lesen bzw. schreiben).

Ebenso können die Daten eine besondere Gültigkeit haben (bis ... oder ab

...). In diesem Projekt ist das Ziel, ein Vergleich von existierenden

markrelevanten Anwendungssystemen, sogenannten Content-Managementsystemen

durchzuführen. Der Vergleich umfaßt die funktionalen und die

nichtfunktionalen Aspekte dieser Systeme. Bei der Betrachtung der

nichtfunktionalen Aspekte werden die Eigenschaften Benutzungsoberfläche,

Architektur, Interoperabilität, Integrationsfähigkeit, etc. aus

software-technischer Sicht.

Die genannten Probleme sind auch den Kommunen bekannt. Die Lösung wird in mehr

Bürgerorientierung gesehen. Dazu müssen die Dienstleistungen selbst und die Art ihrer Offerierung an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet werden. Auf die Dienstleistung selbst kann in der Regel nur wenig Einfluss genommen werden, da sie meist aus gesetzlichen Vorgaben resultiert. So bleibt also nur die Art der Offerierung als veränderbare Komponente übrig. Ein möglicher Weg zum Erfolg kann die Vorverlagerung sein.

Unter Vorverlagerung eines Bürgerdienstes wird die Offerierung des Dienstes außerhalb des Ortes der Erbringung verstanden. Wie bereits oben erläutert wurde, werden Bürgerdienste von Ämtern der Kommune erbracht, wobei dies auf der

juristischen Zuständigkeit basiert. Durch verschiedene Arten der Vorverlagerung können jeweils einige der oben genannten Probleme behoben werden. Zur Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten zur Vorverlagerung von Bürgerdiensten scheint eine Klassifizierung selbiger nützlich zu sein. Neben anderen lassen sich die beiden folgenden Unterscheidungsmerkmale aufstellen:

Die genannten Probleme sind auch den Kommunen bekannt. Die Lösung wird in mehr

Bürgerorientierung gesehen. Dazu müssen die Dienstleistungen selbst und die Art ihrer Offerierung an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet werden. Auf die Dienstleistung selbst kann in der Regel nur wenig Einfluss genommen werden, da sie meist aus gesetzlichen Vorgaben resultiert. So bleibt also nur die Art der Offerierung als veränderbare Komponente übrig. Ein möglicher Weg zum Erfolg kann die Vorverlagerung sein.

Unter Vorverlagerung eines Bürgerdienstes wird die Offerierung des Dienstes außerhalb des Ortes der Erbringung verstanden. Wie bereits oben erläutert wurde, werden Bürgerdienste von Ämtern der Kommune erbracht, wobei dies auf der

juristischen Zuständigkeit basiert. Durch verschiedene Arten der Vorverlagerung können jeweils einige der oben genannten Probleme behoben werden. Zur Betrachtung der verschiedenen Möglichkeiten zur Vorverlagerung von Bürgerdiensten scheint eine Klassifizierung selbiger nützlich zu sein. Neben anderen lassen sich die beiden folgenden Unterscheidungsmerkmale aufstellen: